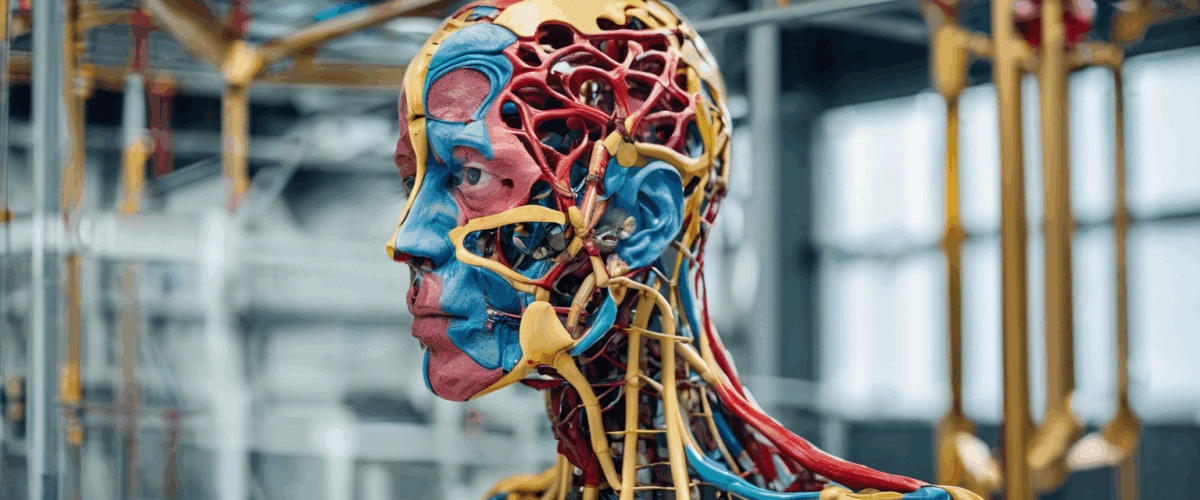

Anatomie ORL : Découverte des Structures Fondamentales de la Tête et du Cou #

Les différentes régions anatomiques de l’oreille #

L’oreille rassemble trois sous-unités, dont chacune participe à des fonctions spécifiques et complémentaires. La morphologie met en évidence l’ingéniosité de cette chaîne sensorielle chargée de la perception et du traitement du son, mais aussi du maintien de l’équilibre. Disposer d’une compréhension fine de ces régions s’avère incontournable, tant pour dépister précocement certaines affections, que pour intervenir efficacement lors de maladies telles que l’otospongiose ou le cholestéatome.

- Oreille externe : Elle comprend le pavillon, structure cartilagineuse faisant office de capteur, le conduit auditif externe et le tympan. Cette région canalise et amplifie les ondes sonores, puis les transmet à la zone médiane.

- Oreille moyenne : Constituée du marteau, de l’enclume et de l’étrier, ces trois osselets forment la plus petite chaîne osseuse du corps humain, transformant la vibration tympanique en onde mécanique. Des cavités mastoïdiennes s’ouvrent à l’arrière, tandis que le nerf facial parcourt à proximité le promontoire, exposant la zone à diverses pathologies (paralysie faciale, otite chronique).

- Oreille interne : On y trouve la cochlée, organe spiralé responsable de la conversion des mouvements mécaniques en signaux nerveux (base de l’audition). Le labyrinthe postérieur, composé des canaux semi-circulaires et du vestibule, assure le contrôle de la position spatiale et l’équilibre statique ou dynamique.

Les pathologies de l’oreille génèrent des répercussions lourdes sur la communication, l’orientation et parfois la qualité de vie professionnelle. Distinguer avec précision ces divisions et maîtriser leur anatomie facilite la prise en charge rapide de situations d’urgence, telles que les traumatismes ou les infections sévères.

La cavité orale et le palais : interface du goût et de la phonation #

La cavité buccale constitue une zone de transition majeure, agissant simultanément comme point d’entrée digestive et chambre de résonance vocale. Elle réunit des structures variées, dont l’intégrité conditionne la perception gustative, la vocalisation articulée et une déglutition sans risque d’inhalation.

À lire Anatomie ORL : Découverte des Structures Fondamentales de la Tête et du Cou

- Palais osseux : Le palais dur forme la cloison supérieure de la cavité, séparant la bouche des fosses nasales et participant à la modulation des consonnes occlusives. Le palais mou, plus mobile, s’abaisse ou se relève au cours de la parole et de la déglutition pour fermer ou ouvrir la communication avec le nasopharynx.

- Muscles du plancher buccal : Ils assurent des fonctions motrices telles que la propulsion du bol alimentaire vers l’arrière, contribuant à l’intégrité du processus de déglutition. Les contractures ou lésions perturbent directement la mastication ou la phonation.

- Muqueuse orale : Recouverte de papilles gustatives (caliciformes, fongiformes, filiformes), elle sert non seulement la perception des saveurs fondamentales, mais héberge diverses glandes salivaires essentielles à la lubrification et à la protection contre les agents pathogènes.

Les atteintes tumorales ou traumatiques du palais, des muscles linguaux, voire des glandes submandibulaires, impactent directement la vie quotidienne : troubles du goût, dysphagies ou perte de la clarté vocale sont autant de symptômes révélateurs d’une dysfonction de cette interface complexe.

Pharynx et carrefour aéro-digestif : zone stratégique de l’anatomie oto-rhino-laryngologique #

Nous abordons ici la notion de carrefour aéro-digestif, constituant un axe primordial de la gestion des voies aériennes et digestives. L’étude des trois étages du pharynx dévoile une architecture adaptée à la séparation, puis au croisement, des flux respiratoires et alimentaires.

- Nasopharynx (rhinopharynx) : Situé derrière les fosses nasales, ce segment supérieur est limité en avant par les choanes, en haut par la base du crâne, et latéralement par les orifices tubaires de la trompe d’Eustache. On y observe fréquemment des pathologies obstructives, telles que l’hypertrophie adénoïdienne.

- Oropharynx : Partie intermédiaire, il s’étend du voile du palais à l’os hyoïde. Sa proximité avec les piliers du voile du palais, les amygdales palatines et la paroi postérieure pharyngée explique la fréquence des infections (angines, abcès péri-amygdaliens) et le risque de cancers évolutifs (carcinome épidermoïde).

- Hypopharynx : Plus bas, il inclut le sinus piriforme, le mur postérieur de l’œsophage et le raphé ptérygo-mandibulaire. Cette portion, trop souvent négligée, est un site privilégié d’invasion tumorale ou d’atteinte compressive, justifiant une exploration systématique lors de tout trouble de la déglutition.

Le pharynx assure une triple mission : passage de l’air vers le larynx, du bol alimentaire vers l’œsophage, et participation à la modulation vocale. Les structures environnantes, telles que le raphé ptérygo-mandibulaire ou les piliers du voile, déterminent la propagation des infections profondes ou la diffusion de processus tumoraux. Nous recommandons une vigilance accrue lors de la surveillance de ces zones, qui concentrent un potentiel pathologique élevé.

Le larynx : centre de la voix et sentinelle des voies respiratoires #

Le larynx occupe une place stratégique à la croisée des fonctions respiratoire et phonatoire. Sa structure complexe, faite d’assemblages cartilagineux et de membranes, en fait une zone d’intérêt majeur dans la prévention des fausses routes et le maintien d’une voix claire. La compréhension détaillée de son anatomie est impérative pour tout acte chirurgical ou endoscopique.

À lire Pose de gel sur ongle naturel : avantages et méthode pour un résultat durable

- Cartilage thyroïde : Plus volumineux, il protège les éléments internes et sert de support à l’insertion des ligaments vocaux. Sa forme caractéristique, visible à la palpation, définit la proéminence laryngée, souvent appelée « pomme d’Adam ».

- Cartilage cricoïde : Unique pièce circulaire, il offre une platforme pour l’articulation du larynx avec la trachée. Son calibre réduit prédispose à la formation de sténoses après traumatismes ou intubations prolongées, situation bien illustrée par les séquelles post-thérapeutiques observées dans certaines séries hospitalières en 2023.

- Cordes vocales et plan glottique : Zone clé de la phonation, ces structures vibrent sous l’action du flux d’air expiré, générant la voix. Elles assurent également la fermeture réflexe lors de la déglutition, évitant l’entrée d’aliments dans la trachée.

- L’étage sus-glottique : Comprend l’épiglotte, véritable clapet anti-reflux. Sa pathologie inflammatoire ou tumorale, telle qu’observée dans les cancers supraglottiques diagnostiqués à un stade tardif, conduit fréquemment à une obstruction aiguë des voies respiratoires.

À nos yeux, la maîtrise de la dynamique laryngée est fondamentale, autant pour la rééducation vocale que pour la gestion des troubles respiratoires aigus. Les progrès des techniques d’imagerie et de microchirurgie ont permis d’améliorer grandement le pronostic des pathologies laryngées, tout en préservant la fonctionnalité vocale.

Structures vasculaires et nerveuses essentielles de la sphère ORL #

Les régions ORL sont traversées par un réseau complexe de nerfs et vaisseaux sanguins qui conditionnent non seulement la sensibilité et la motricité des organes, mais aussi la vascularisation et le drainage lymphatique de ces zones. L’identification précise de ces éléments représente un point-clé pour éviter toute lésion lors d’actes chirurgicaux ou lors de biopsies profondes.

- Nerf facial (VII) : Sa proximité immédiate avec l’oreille moyenne, notamment le promontoire, expose ce nerf à des paralysies lors d’infections (otites moyennes aiguës compliquées) ou d’interventions chirurgicales. Les centres spécialisés rapportent une fréquence accrue de paralysies faciales périphériques au décours d’otites chroniques mal prises en charge.

- Nerf vague (X) : Pilier de la motricité pharyngée et du contrôle laryngé, il innerve la majeure partie des muscles du voile, du pharynx et du larynx. Sa lésion, observée dans certains cancers cervicaux, entraîne une dysphonie sévère et un risque de pneumopathie d’inhalation.

- Vaisseaux carotidiens : La carotide interne et la carotide externe croisent la région pharyngée et laryngo-trachéale, présentant des variantes anatomiques documentées pouvant compliquer les gestes de trachéotomie ou de dissection ganglionnaire.

- Drainage lymphatique : Les ganglions sous-mandibulaires, jugulaires et rétro-pharyngiens constituent des relais majeurs, fréquemment impliqués dans la dissémination des tumeurs ORL. L’implication ganglionnaire est d’ailleurs un facteur pronostique central dans la prise en charge des cancers de la sphère ORL, comme précisé dans les recommandations de la Société Française d’ORL en 2023.

La connaissance des trajets nerveux et vasculaires permet non seulement d’éviter des complications, mais elle conditionne également le choix des modalités thérapeutiques lors de tumeurs ou de malformations vasculaires. Nous insistons sur la nécessité d’une cartographie préalable de ces structures avant toute chirurgie majeure, afin de garantir la sécurité des interventions.

Zones de transition et espaces profonds : de la fosse infra-temporale aux vallécules #

L’anatomie ORL ne se limite pas à la description des organes de surface : certains espaces profonds jouent un rôle déterminant dans la propagation des infections, l’extension des tumeurs et la diffusion des agents pathogènes. La topographie de ces zones de transition interpelle par sa richesse, sa complexité et sa capacité à influencer l’évolution clinique.

À lire Extensions de Cils Naturelles : Techniques et Conseils Pro

- Fosse infra-temporale : Volume anatomique situé en profondeur par rapport à la branche montante de la mandibule, il héberge le muscle ptérygoïdien, l’artère maxillaire et diverses branches nerveuses issues du nerf trijumeau. Des tumeurs telles que le schwannome trigéminal diagnostiqué en 2023 illustrent la complexité de l’exérèse chirurgicale dans cette zone.

- Trigone rétromolaire : Zone d’interface entre la cavité buccale et l’oropharynx, il constitue un site de passage pour les vaisseaux et les nerfs, mais aussi un point d’ancrage pour les processus infectieux, comme la cellulite cervico-faciale.

- Vallécules : Situées entre la base de la langue et l’épiglotte, leur atteinte, notamment par des cancers épidermoïdes, compromet gravement le mécanisme de la déglutition et nécessite souvent des reconstructions complexes réalisées dans les centres de chirurgie oncologique spécialisés.

Un tableau comparatif met en lumière les principales caractéristiques de ces espaces, facilitant ainsi l’analyse topographique :

| Espace profond | Situation anatomique | Structures associées | Risques/pathologies |

|---|---|---|---|

| Fosse infra-temporale | En arrière de la branche montante de la mandibule | Muscles ptérygoïdiens, artère maxillaire, nerf trijumeau (V) | Tumeurs nerveuses, propagation d’infections profondes |

| Trigone rétromolaire | Postérieur à la dernière molaire inférieure | Vaisseaux, fibres nerveuses, tissus mous | Cellulites, cancers buccaux |

| Vallécules | Entre la base de la langue et l’épiglotte | Tissu lymphoïde, muqueuse pharyngée | Cancers, troubles de la déglutition |

Ces espaces, souvent négligés lors de l’évaluation clinique initiale, méritent une attention particulière lors de toute suspicion de pathologie invasive. Leur exploration par imagerie de haute résolution, notamment l’IRM et le scanner, a permis d’optimiser la prise en charge des processus infectieux complexes ou néoplasiques.

Les points :

- Anatomie ORL : Découverte des Structures Fondamentales de la Tête et du Cou

- Les différentes régions anatomiques de l’oreille

- La cavité orale et le palais : interface du goût et de la phonation

- Pharynx et carrefour aéro-digestif : zone stratégique de l’anatomie oto-rhino-laryngologique

- Le larynx : centre de la voix et sentinelle des voies respiratoires

- Structures vasculaires et nerveuses essentielles de la sphère ORL

- Zones de transition et espaces profonds : de la fosse infra-temporale aux vallécules